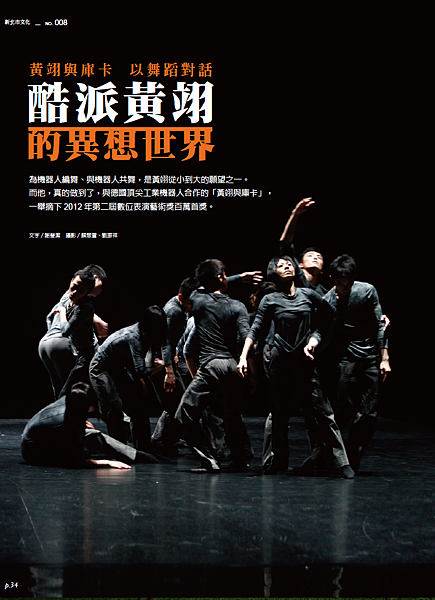

酷派黃翊的異想世界

黃翊與庫卡 以舞蹈對話

文/謝瑩潔

為機器人編舞、與機器人共舞,是黃翊從小到大的願望之一。而他,真的做到了,與德國頂尖工業機器人合作的「黃翊與庫卡」,摘下2012年第二屆數位表演藝術獎百萬首獎。

可怕的是,這並不是他第一次得到首獎。

第一屆數位表演藝術獎首獎,也是黃翊在2011雲門2《春鬥遊戲場》發表過的作品,「機械提琴—交響樂計畫之一」。

黃翊,被林懷民老師形容為「可怕的孩子」,也被美國《舞蹈雜誌》選為2011年「25位最受矚目舞蹈家」,他的腦袋裡,究竟還有甚麼驚人的創意?

朝著夢想 專注前行

來自嘉義的黃翊,高中時期即北上就讀國立台北藝術大學舞蹈系七年一貫先修班,到北藝大舞蹈創作所畢業、服完兵役之後,十多年來都住在新北市,從淡水到八里都是他非常熟悉的生活場域;這位習慣一身黑衣裝扮的低調男孩,是受到國際矚目的舞蹈界新星。

高中的時候,老師問他,「為什麼想要創作、想要編舞?」黃翊自信地回答,「因為我的頭腦裡面有一個世界,這個世界有自己的光線、自己的重力、自己的溫度,跟地球很不一樣。我想把這個世界表演出來給大家看。」

黃翊對於機械事物的偏好,可以追溯到童年時期。小時候,他喜歡閱讀「小牛頓」這類科普刊物,對磁浮列車、工業機器人這些科技發明,相當入迷,就連最喜愛的卡通「機器貓小叮噹」(現在改稱哆啦A夢),也是一種精密的機械裝置。

無機、澄澈、精準,是黃翊作品的個人特色,同時也可以用來形容他渾身散發出來的氣質,或許「酷派」二字,會更為簡單貼切。與其說他嚴肅,不如說他專注,而且這份專注的意志力,彷彿還會令水滴冷凝結凍。

曾經也想要突破偏冷調的自己,而嘗試編製比較歡樂的舞作,黃翊眼神無辜地說,「可是大家都說,不知道哪裡怪,連林懷民老師都說,『算了,你真的不要勉強。』」於是,撤回到自己的創作軌道與頻率上,在自己所定義的世界中,黃翊的創意才能盡情迸射、優遊自在。

自己寫程式 教機器人跳舞

為什麼這支作品是與工業機器人合作呢?黃翊說,「如果有機會,我當然想跟人形機器人一起跳舞,但以穩定度、精準度與控制性來說,目前還是以工業機器人為創作的首選。」

鎖定工業機器人作為創作主題之後,黃翊上網搜尋相關資訊,篩選出全世界最好的兩家,黃翊覺得德國的庫卡(KUKA)機器人造型亮麗、動作流暢,適合舞台演出,於是主動與台灣庫卡分公司聯繫。黃翊說,「他們一定覺得我很奇怪。我後來才知道,廖啟新總經理的小女兒剛好在學舞,所以我很幸運得到這個合作的機會。」

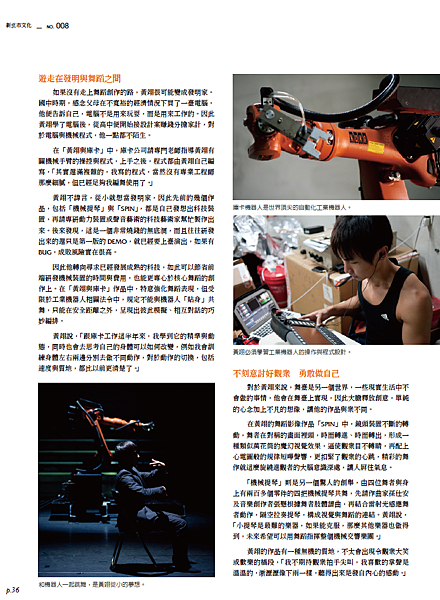

庫卡機器人是非常精準細膩的工業機械手臂,一舉一動都靠人為操作,在良好的操作與程式設計之下,隨著節拍作出細膩的舞蹈動作,是可能的事情。「跟機器人工作的大半時間,我是靜止不動的,」黃翊說,「因為都坐著寫程式,常常一天寫10個小時以上。」

「這作品最難的部分是教庫卡跳舞,每一個動作都要分解再分解。而且機器人的身體結構與人類完全不一樣,有專門的機器人力學,所以要讓它跳舞,必須把它當成一個全新的生物來思考。跟舞者比起來,機器人有一個好處,只要設定好了,教它的所有動作,它都會記得,不可能跳錯,我很喜歡這種精準的感覺。」

遊走在發明與舞蹈之間

如果沒有走上舞蹈創作的路,黃翊很可能變成發明家。

國中時期,感念父母在不寬裕的經濟情況下買了一台電腦,他便告訴自己,電腦不是用來玩耍,而是用來工作的。因此黃翊學了電腦後,從高中便開始接設計案賺錢分擔家計,對於電腦與機械程式,他一點都不陌生。

在「黃翊與庫卡」中,庫卡公司請專門老師指導黃翊有關機械手臂的操控與程式,上手之後,程式都由黃翊自己編寫,「其實還滿複雜的,我寫的程式,當然沒有專業工程師那麼細膩,但已經足夠我編舞使用了。」

黃翊不諱言,從小就想當發明家,因此先前的幾個作品,包括「機械提琴」與「SPIN」,都是自己發想出科技裝置,再請專研動力裝置或聲音藝術的科技藝術家幫忙製作出來。後來發現,這是一個非常燒錢的無底洞,而且往往研發出來的還只是第一版的DEMO,就已經要上台演出,如果有BUG,成敗風險實在很高。

因此他轉向尋求已經發展成熟的科技,如此可以節省前端研發機械裝置的時間與費用,也能更專心於核心舞蹈的創作上。在「黃翊與庫卡」作品中,特意強化舞蹈表現,但受限於工業機器人相關法令中,規定不能與機器人「貼身」共舞,只能在安全距離之外,呈現出彼此模擬、相互對話的巧妙編排。

黃翊說,「跟庫卡工作這半年來,我學到它的精準與動態,同時也會去思考自己的身體可以如何改變,例如我會訓練身體左右兩邊分別去做不同動作,對於動作的切換,包括速度與質地,都比以前更清楚了。」

不刻意討好觀眾 勇敢做自己

對於黃翊來說,舞台是另一個世界,一些現實生活中不會做的事情,他會在舞台上實現,因此大膽釋放創意,單純的心念加上不凡的想像,讓他的作品與眾不同。

在黃翊的舞蹈影像作品「SPIN」中,鏡頭裝置不斷的轉動,舞者在對稱的畫面裡頭,時而轉進、時而轉出,形成一種類似萬花筒的魔幻視覺效果,逼使觀眾目不轉睛,再配上心電圖般的規律短嗶聲響,更扣緊了觀眾的心跳,精彩的舞作就這麼旋繞進觀者的大腦意識深處,讓人屏住氣息。

「機械提琴」則是另一個驚人的創舉,由4位舞者與身上有2百多個零件的4把機械提琴共舞,先請作曲家孫仕安及音樂創作者張懸根據舞者肢體譜曲,再結合雷射光感應舞者動作,隔空拉奏提琴,構成視覺與舞蹈的連結。黃翊說,「小提琴是最難的樂器,如果能克服,那麼其他樂器也做得到,未來希望可以用舞蹈指揮整個機械交響樂團。」

黃翊的作品有一種無機的質地,不太會出現令觀眾大笑或歡樂的橋段,「我不期待觀眾拍手尖叫,我喜歡的掌聲是溫溫的,淅瀝瀝像下雨一樣,聽得出來是發自內心的感動。」

不斷汲取能量 挑戰極限

黃翊外表安靜斯文,卻有壯碩的手臂肌肉線條,看得出來是經過相當程度的自律訓練。服兵役時,向運動員出身的同袍學習到運動習慣,他說,「舞蹈和運動不同,舞蹈強調形狀,運動則強調力量,我現在編舞會以形狀為本,但加進運動的元素,同時講求力量的大小、快慢與精準度。」

他喜歡不斷去挑戰自己的極限,連挑選搭配作品的音樂,也越來越艱澀。「我喜歡頻率刺耳、不和諧的聲音,像《流魚》的音樂,就真的很糟糕,很難入耳,」他眼神閃過一抹慧黠地說,「但也有觀眾評論說,看了這麼多演出,台灣終於有像樣的音樂。」

「這種音樂,剛聽到會很難接受,但反覆聽熟了、聽懂了,會有一種共鳴的感覺,而且會很想介紹給大家。」其實他大可挑選安全的、甜的音樂,但卻寧願遊走在不受歡迎的危險邊緣,挑釁觀眾的極限,「如果在很大聲、很難聽、令人坐立不安的音樂聲中,還能用精彩的舞蹈把觀眾留在位置上,這才是挑戰。」

跟庫卡一起工作這半年來,黃翊玩上了癮,跟庫卡也磨出感情,他甚至捨不得把作品編完,想要留一個空白餘韻當成伏筆,以銜接下一支作品。問他,是要買台小型庫卡回家嗎?黃翊說,「那是專業賭場發牌用的,我想買大的。」

但庫卡可一點都不便宜,一台要價百萬台幣,開玩笑道,「黃翊,你玩的東西好貴啊。」黃翊笑了,「林老師也這麼說。」

【文化典藏錄】無論做什麼都樂在其中

《看魚》

創作之外,黃翊超愛看魚,只要經過水族館,他就會被吸住,任何一缸魚都可以令他駐足很久很久。在水中,魚兒一派優雅閒適,忽而群聚,卻又瞬間散開,流線行進間呈現的自然韻律感,正如一場場渾然天成的即興舞蹈演出,在在讓黃翊著迷不已。

觀魚的靈感,也讓他構思出作品《流魚》,舞者快速度的群體流動、交織穿梭、旋轉盤繞、凝聚發散,重現了黃翊腦海中對魚的許多想像。

一聊到水族,黃翊的眼神瞬間發亮。「水母很難養,我很想試試看,」他秀出手機照片,「台灣很少看到水族館在賣水母缸,這趟去美國,我已經在網路看好了這款,非常想買,而且還要想辦法扛回台灣。」

留言列表

留言列表